中国对美国加征关税背景下科学仪器行业的挑战与转型路径

点击量:183次

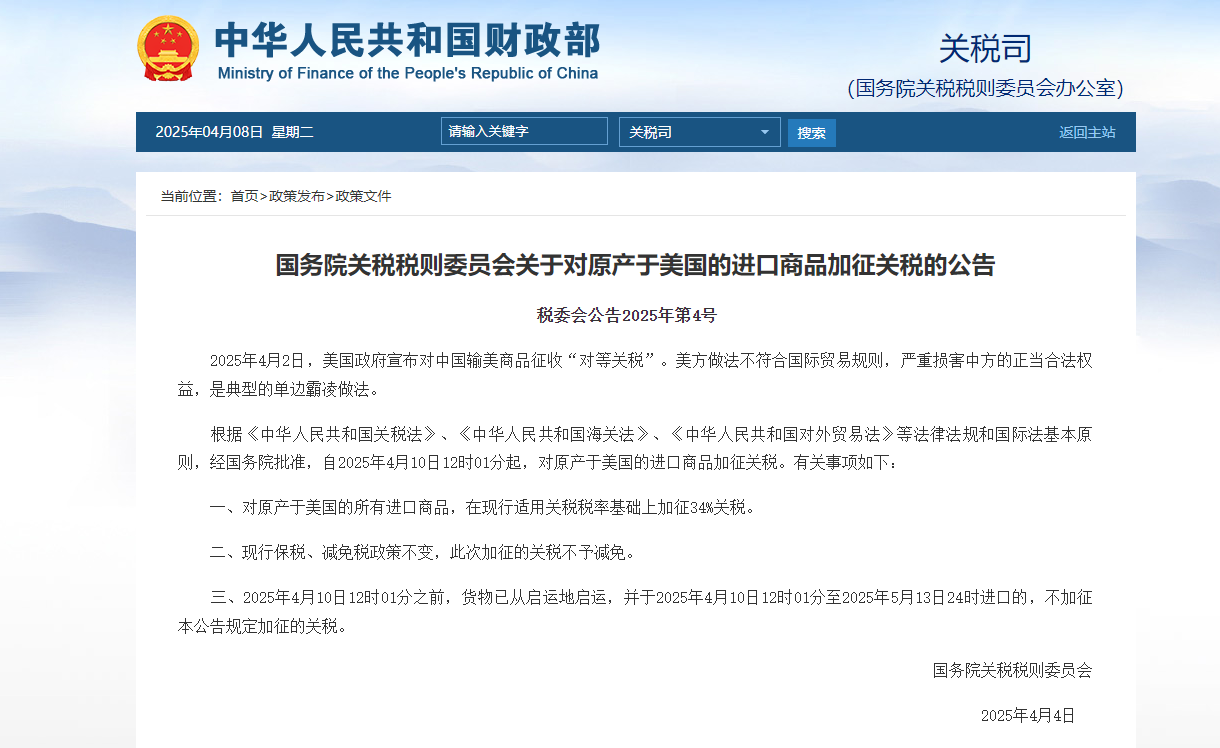

2025年4月,中国对原产美国的所有进口商品加征34%关税,这一政策对科学仪器行业产生深远影响。基于关税政策背景,分析其对行业成本结构、技术自主化进程及全球供应链的影响,并提出国产替代、技术协同与市场重构的应对策略。

一、政策背景与行业冲击

此次关税调整是中美贸易摩擦的延续性反制措施,直接动因源于美国对华输美商品施加的“对等关税”政策科学仪器作为美国对华出口的关键品类,首当其冲受到冲击:

1. 进口成本飙升:原产美国的高端仪器(如质谱仪、半导体设备)到岸价格涨幅达30%-40%,以一台10万美元的仪器为例,加税后成本增至13.4万美元

2. 技术依赖风险加剧:美国对华技术封锁升级,例如高参数流式细胞仪、5G射频测试仪等设备涉及的核心技术被限制出口

3. 全球供应链断裂:依赖美国精密仪器进口的科研机构与企业面临短期供应中断风险,倒逼供应链多元化布局

二、关税政策的多维度影响

(一)成本压力传导与市场策略调整

1. 企业采购成本骤增:美国高端仪器关税税率升至53%,导致下游企业采购成本增加30%以上

2. 价格敏感市场萎缩:中低端科研机构与中小企业被迫削减进口设备预算,转而采购国产或欧洲品牌(如蔡司、岛津)

3. 代理商生存困境:部分依赖美国仪器的代理商陷入“提价亏损、不提价断供”的两难境地

(二)国产替代进程加速

1. 技术突破窗口期开启:国内企业在质谱仪等领域实现国产化突破,国产半导体设备市占率提升至23%

2. 政策红利释放:政府通过研发补贴、税收优惠(如研发费用加计扣除比例提升至120%)支持技术攻关,推动国产仪器进入政府采购清单

3. 市场替代空间扩大:质谱仪政府采购样本中国产化率仅5%,但关税背景下性价比优势凸显,预计2027年国产化率突破40%

(三)全球供应链重构趋势

1. 区域化生产兴起:美国头部企业(如赛默飞世尔)加速在华建厂,以规避关税并贴近市场需求

2. 多元化采购体系形成:欧洲、日本及本土品牌成为替代选择,中欧班列物流网络支撑区域供应链韧性

3. 技术标准分化:中美博弈可能催生“中国标准”与“美国标准”并行的双中心格局

三、行业应对策略与转型路径

(一)技术自主化攻坚

1. 突破“卡脖子”技术:联合高校与科研机构攻关太赫兹测试、AI自动化检测等前沿领域,缩短国产设备市场化周期

2. 产学研协同创新:建立“技术攻关组+性能改进组”模式,推动国产仪器从仿制向原始创新跃迁

3. 专利并购与标准化建设:通过收购海外中小技术企业获取专利授权,主导行业标准制定

(二)供应链韧性优化

1. 多源采购与保税策略:建立欧洲、日韩供应商备选库,利用保税区仓储与加工贸易延缓关税冲击

2. 区域化库存管理:构建以90天为周期的安全库存体系,提升抗供应链中断风险能力

3. 本土化生产布局:推动跨国企业在华设立研发中心与生产线,降低技术外溢风险

(三)市场与服务模式创新

1. 细分领域差异化竞争:优先在通用电子测量、环境监测等中高端市场替代进口,逐步渗透高端科研领域

2. 一体化解决方案输出:从单一设备销售转向“仪器+信息系统+维保服务”的全流程服务,增强客户粘性

3. 新兴市场开拓:依托“一带一路”拓展东南亚、中东市场,规避欧美技术壁垒

四、未来展望与政策建议

1. 短期阵痛与长期红利并存:2025-2026年为行业调整期,中小型美国品牌可能退出中国市场;2027年后国产仪器在半导体检测、生物医疗等领域实现规模化替代

2. 智能化与绿色化转型:人工智能与物联网技术推动仪器向智能化、低能耗方向发展,形成新的技术壁垒

3. 政策协同必要性:建议政府加大基础研究投入、设立科学仪器专项基金,并通过集采政策引导国产设备优先采购

中国对美加征34%关税既是科学仪器行业的危机,也是国产化跃迁的契机。企业需以技术自主为核心,通过供应链重构与市场创新突破封锁;政策制定者应平衡反制力度与产业保护,构建“研发-生产-应用”协同生态。唯有如此,方能在这场全球价值链重构中占据主动,实现从“进口依赖”到“技术引领”的跨越。